requestId:68815cef6af029.71817788.

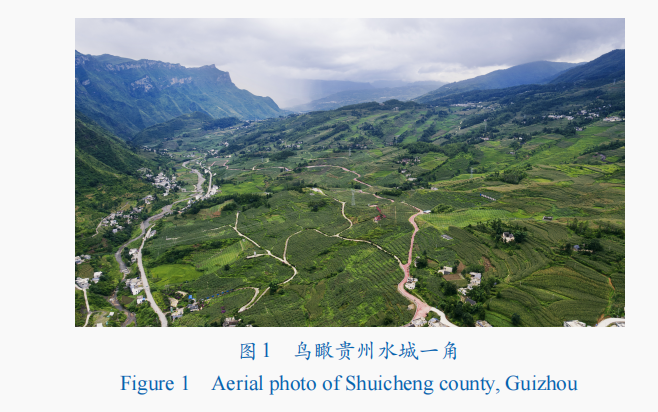

中國網/中國發展門戶網訊 貴州水城位于川滇黔集中連片特殊困難的烏蒙山區,喀斯特地貌、石漠化及隨之伴生的貧困長期困擾著這片土地(圖1)。這里曾是國家扶貧開發工作重點縣,2016年底,貧困發生率達18.9%。作為水城的定點幫扶單位,中國科學院在脫貧攻堅階段圍繞當地生態環境及資源稟賦特點和產業基礎,推進大批科技成果轉移轉化,因地制宜幫助水城打造特色產業,助推包養網心得水城于2020年3月順利退出貧困縣序列。2020年,水城撤縣設區,踏上了向鄉村振興的邁進之路。中國科學院繼續秉持科學精神,助推水城升級產業、提質增效,讓水城在振興之路上行穩致遠。2023年,筆者團隊赴水城調研,感受到中國科學院的科技幫扶為這里帶來的巨大改變。

幫扶之“信”——全局包養規劃振興“路線圖”

中國科學院在水城的科技幫扶,發揮了科學團隊作戰的整體力量,在鄉村振興進程中,布局經濟發展和生態保護協調并進,注入科技力量。中國科學院幫助水城制定的每一份發展規劃均由中國科學院地球化學研究所研究員、中國科學院水城定點科技幫扶工作隊隊長夏勇牽頭指導和協調完成。

在脫貧攻堅階段,水城在政府、農戶和中國科學院等各方共同努力下順利達到了“摘帽”標準。鄉村振興時期,產業布局、生態建設等方面又有了新的提升目標。水城區明確提出訴求,希望中國科學院能夠幫助編制產業轉型升級規劃。

有“求”必“應”

“第一訴求是轉型,第二強調升級。”中國科學院地理科學與資源研究所副研究員戚偉是水城區相關規劃編制項目負責人;他介紹,在邁向鄉村振興的階段,水城區最關心包養的,是怎樣把產業做得更好,能夠為老百姓提供更多的就業崗位和增收的機會,鞏固脫貧攻堅成果防止返貧,銜接鄉村振興。

有訴求,就有回應。“水城有一個很大的優勢,就是有中國科學院幫扶。”戚偉表示,水城區地處六盤水市,因其礦產資源有著明顯的工礦時期遺留特色。如果按照資源型城市傳統生命周期運行,會對發展前景產生嚴重不利影響。戚偉和規劃團隊成員多次往返于水城和北京,對接政府需求、開展實地調研。基于地方自然資源和自然環境的本體條件,以及社會經濟基本規律和區位認知的科學基礎,圍繞傳統產業如何進行轉型提升、新興產業關鍵領域與新功能培育,征詢院士團隊和長期在水城幫扶的科研團隊意見,從煤炭、新材料、特色農業、文旅、信息產業等領域對整個水城區全門類產業謀篇布局,編制《水城產業轉型升級規劃》。

除了“面”的規劃,應水城區委托,戚偉團隊還完成了包養網具體“點”的振興方案。

濫窖田,由水城區蟠龍鎮百車河社區居委會下的幾個自然村構成。在鄉村振興政策助推下,希望參加貴州省開展的特色田園鄉村•鄉村振興集成示范試點的征集評選。接到委托后,戚偉和團隊成員結合當地特點,確定了“農科文旅融合”的產業發展思路。以原有的紅心獼猴桃和瑪瑙紅櫻桃“兩紅”為主導,建設標準化現代果園,配合發展高質量林下經濟和文旅產業,并建設中國科學院產學研基地,進行長期技術培訓和科普研學。這套因地制宜同時又不趨同的產業規劃最終幫助濫窖田成功入選貴州省特色田園鄉村·鄉村振興集成示范試點。濫窖田也成為中國科學院在水城幫扶的重要示范點(圖2)。農機團隊、高科技機械化團隊進駐,新的飲水工程落地,農戶新建起民宿……一個曾經以“濫”為名不受關注的地區慢慢走上了發展之路。

“我們基本上每年都會接到一個規劃任務。”戚偉介紹,2022年,中國科學院地球化學研究所副研究員、掛職水城區副區長田弋夫牽頭成立工作專班,組織規劃團隊完成了水城產業升級重要方向的《康養水城發展規劃》;2023年,他們正在著力進行《水城區發展壯大村集體經濟發展規劃》的編制工作。

科學“繪圖”

戚偉的工作并不孤單,在中國科學院幫扶水城的過程中,他一直注重全面、科學的規劃指導工作,不負水城之信,勇擔扶助之責。在脫貧攻堅期間,中國科學院編制完成了20多萬字的《科技支撐水城縣鄉鎮精準扶貧建議報告》,剖析水城縣及各鄉鎮貧困狀況、致貧因素、產業發展瓶頸,提出科技支撐精準扶貧的全方位建議,成為中國科學院在水包養網城開展科技扶貧工作的行動指南。進入鄉村振興階段,中國科學院編制了資源環境承載力評估,產業發展轉型升級規劃,小城鎮和村莊發展與扶貧搬遷城鎮化規劃,獼猴桃包養、刺梨、中藥材等產業規劃,推動水城區“十四五”經濟社會轉型發展。

“科技在每個階段都應該發揮巨大作用。”中國科學院地球化學研究所副研究員、掛職水城區副區長田弋夫指出,在脫貧攻堅期間,目標靶向性非常明確,需要布局見效較快的產業項目,科技就是效率背后最重要的助推力之一,科技幫扶要圍繞脫貧目標不遺余力地去努力。在目前脫貧攻堅與鄉村振興的銜接期,以及將來長期鄉村振興過程中,科技幫扶要更多考慮循序漸進和夯實基礎,不斷邁上臺階。

就這樣,秉持著“扶上馬、送一程”的幫扶信譽與承諾精神,中國科學院為水城的鄉村振興之路規劃了整體藍圖。在藍圖指引下,在產業升級發展中,科研人員與水城甘辛共味。

發展之“辛”——“涼都三寶”的蝶變

鄉村產業振興,農業是基礎。水城屬喀斯特地區,自然條件不適宜開展大規模糧食作物種植,以往的傳統農作物玉米產業附加值較低。中國科學院科技幫扶團隊依據喀斯特地區適生作物特點,從水城傳統的“涼都三寶”(獼猴桃、刺梨、茶葉)出發,破解產業發展痛點,提升科技結構,幫助水城升級更具經濟與生態價值的“拳頭”種植產業。

獼猴桃“升級”

喀斯特地區土壤容易流失,獼猴桃是藤本植物,下雨時雨水會順著藤蔓流走,不會像在裸露地區一樣急速沖刷土壤,且由于獼猴桃是多年生植物,種植起來對土壤的傷害會比單年生作物要小。獼猴桃是水城傳統的經濟作物。由于以往種植品種單一,適生海拔限于800—1 200米,且修剪栽培技術不足,并沒有形成規模化產業,種植面積不足2萬畝。出于產業發展和水土保持的雙重考慮,中國科學院決定幫助水城升級獼猴桃產業。

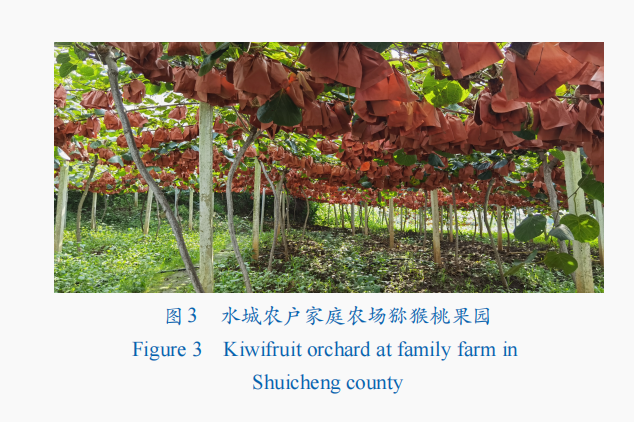

2012年,中國科學院武漢植物園研究員鐘彩虹帶領團隊來到水城考察,2013年開始與六盤水市政府建立了長期合作關系,2012—2023年,引進了中國科學院武漢植物園研發集成的科學種植技術,以及自主培育的極耐貯紅心獼猴桃品種“東紅”。這種品種抗軟腐病效果好,風味品質優良,種植區域海拔可上升到1 400米,有些小氣候可以到達1 500米,讓高海拔地區的農戶也能有種植機會,豐富了水城獼猴桃種類,減輕了依靠單一品種的種植風險(圖3)。鐘彩虹團隊用了3年的時間,對水城的病蟲害發生情況做了系統調查,進行識別診斷;通過推廣套袋技術,幫助村民最大限度地防治果實成熟期柑橘小實蠅的危害;2013—2023年,在幫助水城發展獼猴桃的10年間推行獼猴桃省力化的“一干兩蔓多側蔓”的羽狀整形修剪技術、病蟲害綠色防控技術、果實套袋技術、科學施肥技術等。

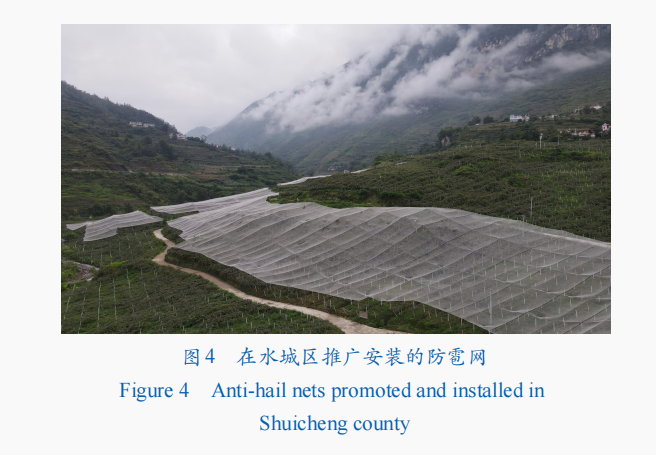

2016年和2017年,水城發生嚴重冰雹災害,影響獼猴桃收益,鐘彩虹和團隊成員開始進行防雹網的推廣(圖4),并分不同海拔做了3個示范點。2018年初,防雹網建成,實踐結果發現,防雹包養合約網不僅能防止冰雹砸落果實,還可以阻擋高溫對獼猴桃的暴曬傷害。六盤水市把防雹網技術在全市推廣,目前已有近1萬畝獼猴桃園都進行了安裝。科技的力量讓傳統的獼猴桃產業煥發出活力,而今,紅心獼猴桃已經成為水城農產品的“名片”,不僅在國內馳名,還遠銷海外,收獲廣泛贊譽。

鐘彩虹并未滿足于此。她介紹,自己的團隊計劃繼續針對水城傳統獼猴桃品種“紅陽”的軟腐病問題進行防控技術的研發;同時對高海拔地區的獼猴桃潰瘍病防控進行研究;今年還計劃在水城實施新的安全肥料方案,從科技層面提高水城獼猴桃的產量和品質,提質增效。“作為一名果樹科技工作者,就是要通過果樹來幫助各個地方農業經濟發展,果樹產業強,就是為支撐農業發展作了一點貢獻。”鐘彩虹說。

刺梨“增值”

與獼猴桃一樣,刺梨也是喀斯特山地的適生植物。在水城,這種中國獨有的水果在過去屬于“野生野長”的狀態,并沒有進行科學的種植管理,也沒有打通順暢有效的收獲加工渠道。中國科學院地球化學研究所研究員林劍和正高級工程師余德順同為六盤水市的科技特派員,他們和中國科學院的科技幫扶團隊一同在水城為刺梨產業尋找出路。

林劍介紹,刺梨種植地的選擇、品種選取、田間管理(包括修枝整形、病蟲害防治、施肥等)等方面都離不開科技的引領。中國科學院的科研人員幫助村鎮選定刺梨的生態最適宜區和最好的品種“貴農5號”,通過技術培訓,讓果農全面掌握刺梨的種植、除草、施肥、剪枝、封頂等關鍵環節技術,為建成刺梨“千斤園”提供了堅實的技術保障(圖5)。目前,水城區已經完成5.5萬畝刺梨“千斤園”建設,科技引領已初見成效。預計水城區在“十四五”收官階段,將建成12萬畝刺梨“千斤園”,產業總產值達到7億元以上的目標也有了技術保障。

刺梨本味酸澀,收獲后需要進行及時深加工才適于食用。余德順介紹,2018年貴州初好農業科技開發有限公司成立,中國科學院地球化學研究所就選派承擔過貴州省重大科技支撐項目刺梨專項的科研骨干和技術團隊進行技術幫扶。科技成果轉化為產業后,標準化、規模化、品牌化水平不斷提升,研發了刺梨氣泡水、刺梨原漿等多款產品,有效提高了刺梨的產業價值。現在,企業包養打開了和種植刺梨的農戶間的通道,在收獲季節,每天都有專門的車輛在村里以6元/千克的保護價收購刺梨鮮果,保證刺梨當天收獲、當天加工。

林劍表示,接下來中國科學院將瞄準貴州刺梨加工生產企業面對的共性關鍵技術難點問題進行攻關,同時豐富刺梨加工產品形態和開發高附加值產品,建設高值化、生態化刺梨科技示范園,幫助水城實現刺梨產業可持續高質量發展,以實現生態產業化、產業生態化,踐行綠水青山就是金山銀山的理念。

茶葉“變身”

與紅心獼猴桃和刺梨同屬水城“涼都三寶”的茶葉,在發展中也曾遇到過尷尬。茶葉在水城的種植面積有10萬多畝,由于土壤中的富硒資源,水城區計劃打造高山富硒有機茶,但種植的成茶在檢測中并未達到“富硒”的標準。中國科學院地球化學研究所研究員邵樹勛的到來,幫助他們找到了問題所在。

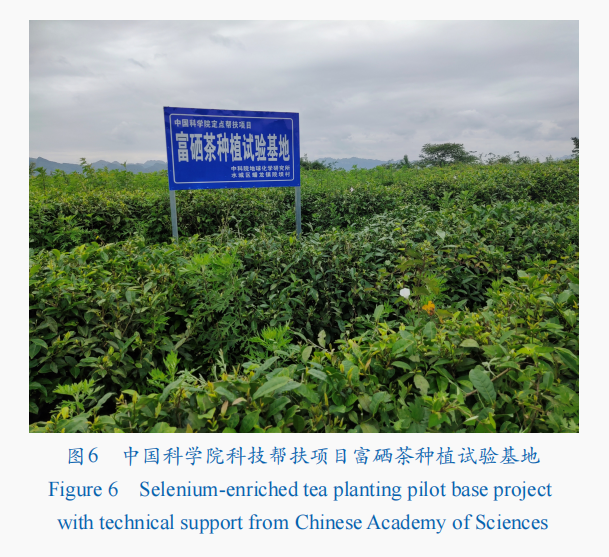

作為中國科學院科技幫扶水城區團隊的一員,邵樹勛在水城首先就土壤的富硒資源分布狀況進行了摸底調查。他和團隊成員對水城近萬畝茶園進行了地球化學調查,采集了巖石、土壤、茶葉樣品200多件。經過科學分析,發現水城區南部園區茶園富硒地質資源、富硒土壤資源豐富,具有發展富硒茶的地質環境條件。確定了種植地點之后,邵樹勛和團隊開始分析茶葉對硒的吸收轉化問題。“雖然水城茶園土壤富硒程度高,但酸化嚴重,土壤中硒的生物有效性低,影響了茶葉對土壤中硒的吸收。”邵樹勛介紹,發現癥結所在后,他們就有針對性地在南部園區茶場開辟了4畝實驗茶園,進行土壤酸化改良、富硒茶種植硒生物強化技術試驗(圖6)。通過試驗研究,團隊獲得了適宜本地茶園酸化土壤的改良技術方案,通過科學調控將酸化土壤調節到適宜茶葉生長的pH 4.5—pH 6.0,降低重金屬活性,同時增加土壤中硒的活性,有利于茶葉對土壤中硒的吸收富集。

目前,邵樹勛和項目組幫助水城區建立了富硒茶示范園區20畝,茶葉長勢明顯改善,產量提高了10%。他介紹,接下來團隊將幫助水城區在2024年建成春茶產值在6 000元/畝以上、夏秋茶產值在4 000元/畝以上的茶葉“萬元田”4 000畝,同時開展水城春富硒茶種植技術操作規程標準制定的研究工作,為水城富硒茶產業發展走向科學化、標準化、規模化提供理論指導和技術支撐。

“包養一個月價錢涼都三寶”的蝶變讓水城區的農業產業奠定了堅實基礎。科研人員又將發展的目光投向了更多新的領域。

開拓之“新”——建設“國家事”的探索

新產業

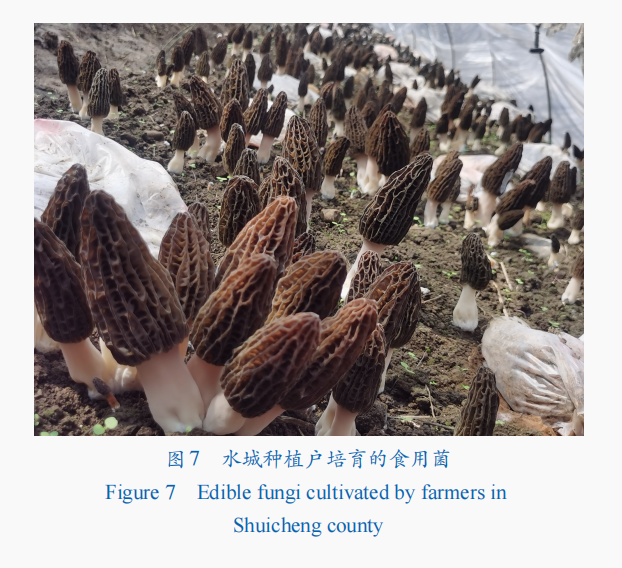

中國科學院身為“國家隊”“國家人”,必須心系“國家事”、肩扛“國家責”。參與科技幫扶,投身脫貧攻堅和鄉村振興事業,正是積極參與建設“國家事”。中國科學院昆明植物研究所正高級工程師、中國西南野生生物種質資源庫包養副主任于富強是中國科學院對貴州水城區科技幫扶食用菌項目負責人,他見證推動了食用菌產業在水城的“從無到有”。

由于食用菌產業是勞動密集型產業,可以帶動更多的人脫貧致富,包養在脫貧攻堅階段,水城就向中國科學院科技幫扶團隊提出訴求,希望能夠發展這里從來沒有過的食用菌產業。帶著緊張的心情,于富強和團隊集合了各領域的專家力量,通過選址、建菌種場、選擇食用菌品種,幫助水城包養網在3年內建成了日生產荷載量50萬個菌棒的生產線。于富強和團隊還針對市場反饋,為水城設計了“高山冷涼食用菌產業發展模式”,依托地區氣候優勢,打全國市場的季節差,讓水城的食用菌“錯峰上市”,在經濟上取得了更高的效益。目前,水城在食用菌的菌種生產和珍稀菌類生產規模已經位于西南地區前列(圖7)。“水城絕大多數農戶是沒有食用菌種植經驗的,在這個過程中,地方政府牽頭,我們做支撐,帶動了他們發展。”于富強表示。進入鄉村振興階段,水城食用菌產業發展已經到了從量變到質變的過程,要做品牌、做長期可持續發展的規劃,他和團隊將繼續進行科技支撐,鞏固現有品種、發展菌種培育,同時更重要的是進行食用菌產業中的基礎科學和底層關鍵技術研究,因為這是“包養中包養金額國科學院最擅長的、該研究的領域”。

新種子

在鄉村振興“國家事”中,糧食安全是極為重要的一環。水城由于自然條件限制,長期以來沒有發展稻米種植的條件。中國科學院西雙版納植物園高級工程師、中國科學院科技幫扶團隊成員劉貴周為這里帶來一顆“新種子”——陸稻。

陸稻,顧名思義,是具有較強陸生適應性的稻子,由中國科學院西雙版納植物園選育,在云南臨滄、普洱、西雙版納、文山等地已經有推廣。“水城屬于山城,耕地面積較少,但是林地資源較多,我們嘗試在果樹下套種陸稻,建立林-糧的模式。”劉貴周表示。發展林下陸稻種植,是建設林下經濟、保障糧食安全的“雙贏”之舉。陸稻在水城也是“從無到有”的產業,在栽培上輕簡栽培、操作簡單,節水、節肥、省力,適用于較為干旱、勞動力并不充足的水城(圖8)。劉貴周介紹,從目前的試驗田測算,陸稻在水城的平均畝產可以達到370—420千克,未來推廣種植,對于90%以上糧食依靠外調的水城,是十分有效的保障,在解決區域糧食安全方面具有重包養要意義。

在推廣陸稻的同時,劉貴周及其團隊還依托“康養水城”的發展規劃,在水城推廣中藥材種植。之前水城種植的中藥材存在品種混雜、管理不規范等問題,很多中藥材品種不在《中國藥典》名錄之列,無法進入中藥材交易體系。劉貴周和團隊進駐后,以《中國藥典》為基礎,從中藥材品種選擇到栽培技術體系建立均嚴格把關,使生產出來的中藥材原料達到《中國藥典》的要求。目前,水城區的中藥材種植以滇黃精和多花黃精為主(圖9),農戶可以通過種植或加入合作社務工獲取收益。

新材料

在發展新質生產力的“國家事”中,新材料是重要一環。包養網近年來在水城,曾經普通常見的“石頭”正在科技力量的加持下,實現了華麗轉身,成為“高精尖”的纖維材料。

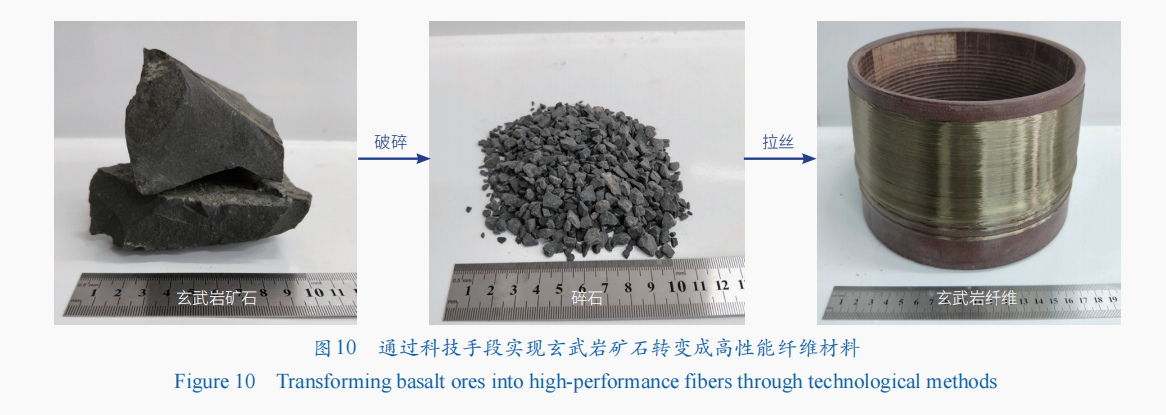

水城地區分布有大量包養網VIP的玄武巖礦石,這種礦石在過去主要加工成碎石用于建筑、鋪路等領域,附加值非常低。中國科學院新疆理化技術研究所馬鵬程研究員團隊在加入對水城區的科技幫扶工作后,迅速結合前期已有的研究基礎,以玄武巖礦石為原料,通過熔融、拉絲和涂覆浸潤劑后制備玄武巖纖維(圖10),促進區域新材料產業的發展。

目前團隊在水城的幫扶項目主要是和本地企業貴州石鑫玄武巖科技有限公司保持長期合作,開展玄武巖纖維高性能化方面的研究。針對企業使用的浸潤劑性能不穩定、成膜性差等不足,研發出新型玄武巖纖維專用浸潤劑,可使直徑17微米的玄武巖纖維單絲強度由1 260兆帕提升至1 670兆帕(提升32%)、絲束(400根單絲組成)拉伸強度由0.16牛/特克斯提升至0.52牛/特克斯(提升235%)。此外,團隊成員多次赴水城進行項目調研,發現水城區域的玄武巖礦石中鐵(Fe)、鈦(Ti)元素含量較高,難以直接成纖維。因此,團隊分別從玄武巖礦石成分均質化、熔融體析晶行為調控兩個方面著手,研究玄武巖礦石在融熔及拉絲過程中組分和結構的變化情況,進而實現礦石熔融體的均質化、黏度的可控及抑制析晶過程,獲得功能型連續玄武巖纖維材料。所得纖維不僅具有優異的力學性能,還具有一定的光敏性質,可用于纖維增強復合材料,改善復合材料耐紫外線及耐候性能。功能型玄武巖纖維既可以用在航空航天包養等高端領域,也可以與樹脂復合做成結構件,應用在木塑型材、汽車輕量化等方面,甚至可以和其他纖維進行混紡,做成防火服、防刺服等特種服飾。“玄武巖纖維自身是將礦石熔融拉絲,在生產過程中,礦石本身沒有任何污染物釋放到空氣中,即便后期廢棄不用,也可以像扔石頭一樣直接丟棄,在自然界中沒有污染危害,非常綠色環保。玄武巖纖維現在也是一個新興產業,市場應用前景是非常廣闊的。”團隊成員邢丹博士介紹時說。

新設備

干旱是貴州最為常見包養甜心網的氣象災害,由于地處典型喀斯特地區,土層薄、土壤少,絕大多數坡地跑水、跑土、跑肥,貴州多級提水灌溉成本極高,對農業種植影響極大。

中國科學院普定喀斯特生態系統國家野外科學觀測研究站站長彭韜研究員介紹,貴州喀斯特石質和土石質坡地(坡耕地)可以看作為一個布滿“篩孔”的石頭“篩子”,坡地上的降雨極易通過“篩孔”滲入表層巖溶帶,難形成地表徑流。農業水利工程建設必須配套以集水面建設工程。但是貴州現有的農業水利設施多數是在坡面上修建的水池,降于 TC:sugarpopular900

發佈留言